投稿日:2024.4.10

お口の中を健康に保つための虫歯予防・虫歯ができる仕組み

こんにちは。博多矯正歯科です。

近年健康ブームということもあり豊かで健康的なライフスタイルに目を向ける人たちが増えています。

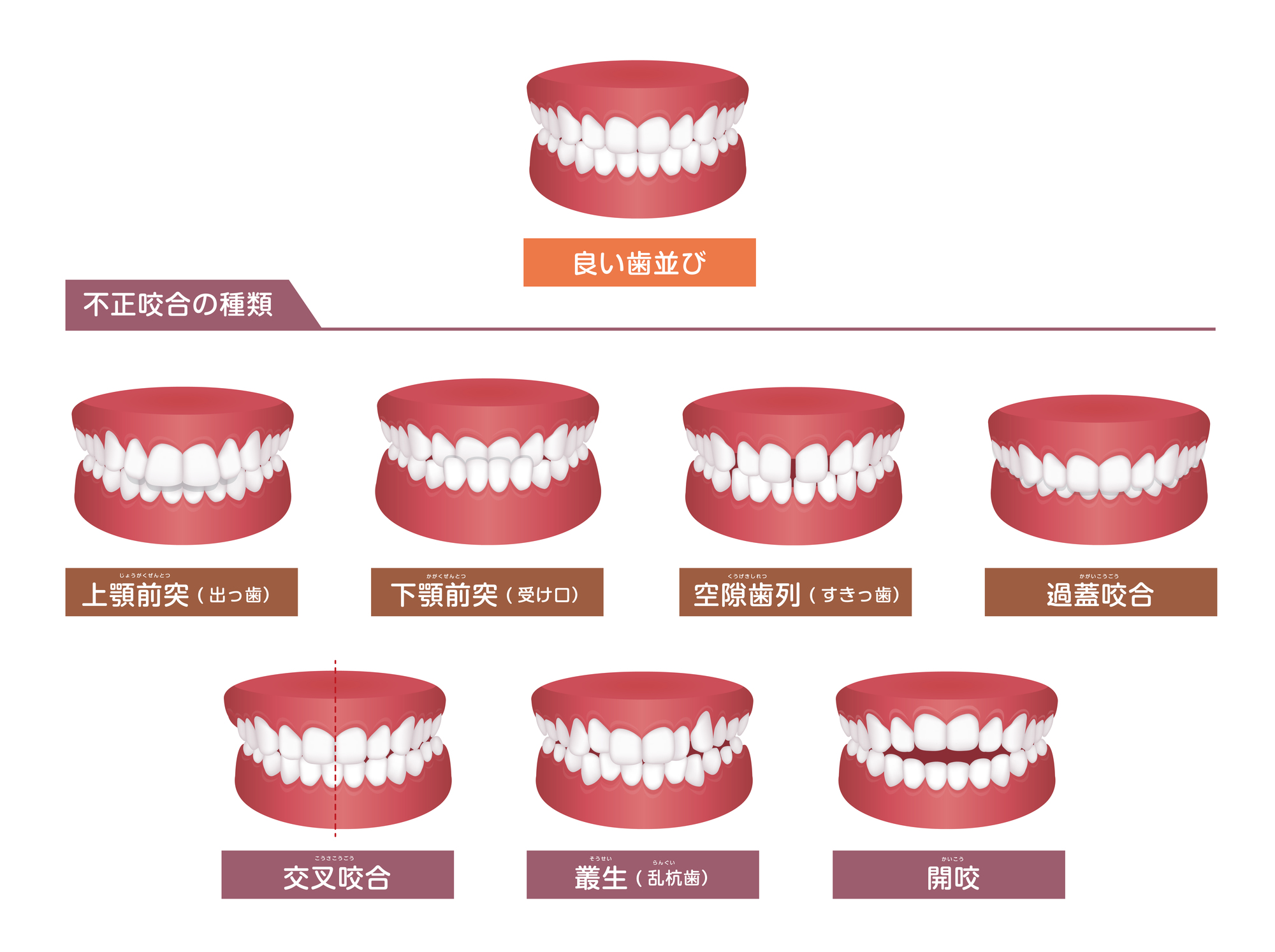

そんな中、歯科の分野では虫歯予防や歯並びの改善に意識を向ける傾向があり、ありがたいことに連日博多矯正歯科でも多くの歯列矯正の無料カウンセリングへのご予約をいただいております。

当医院のブログでは歯列矯正に関する記事を多く掲載しており、歯列矯正に対しての不安や気になることなどを少しでも解消できていれば嬉しいです。

そんな中、今回は歯列矯正とも関連深い「お口の中を健康に保つための虫歯予防」についてお話ししていきたいと思います。

歯列矯正を行っていく中で虫歯対策は必須なので歯列矯正をしている方もそうでない方も是非参考にしてください。

虫歯ができる原因

そもそも皆さんは虫歯がどのようにしてできるのかご存知でしょうか。

本来生まれてすぐの赤ちゃんには「ミュータンス菌」と呼ばれる虫歯菌がお口の中に存在しておりません。

ではなぜこの虫歯の原因菌の「ミュータンス菌」がお口の中に存在するようになるのでしょう。

それは、親や周りの方からの伝染によるものなのです。

特に1歳7か月から2歳7か月の間が最も伝染しやすく気を付けなければならない時期と言われております。

では一体どのように対処すべきなのでしょうか。

まずはその期間中特に、カトラリー類の使用は別々にしてあげること。

キスや会話中の唾液にも含まれるため要注意です。

2歳7か月を過ぎると、虫歯の原因菌とも言われる「ミュータンス菌」の伝染もしにくくなると言われております。

生まれてすぐに心苦しいですが、後に虫歯が出来にくいお口の中の環境を作ってあげるのも大人の役目だと思います。

是非参考にしてみてください。

ただし虫歯の原因は「ミュータンス菌」だけではありません。

「ミュータンス菌」以外に

・糖質

・歯質

が主に虫歯の原因を作り出していると言われております。

ひとつひとつ詳しく説明していきましょう。

ミュータンス菌

ミュータンス菌は約1/1000mmの球状の菌と言われております。

歯垢(プラーク)となって歯の表面に付着し、糖質から酸を生産します。

生産された酸は、歯の成分であるカルシウムなどを溶かしてしまうため歯を脆くしてスカスカな状態になります。

糖質

糖質は一般的に食べ物などに含まれているものです。

糖質の中でも特に砂糖は非常に厄介で、ミュータンス菌が酸を生産する材料として使われています。

毎日、朝・昼・晩の食事の他にも間食の時間を取っている方や、食事の大体が甘い食べ物や飲み物の方は要注意です。

何故要注意かと言いますと、糖質を摂取することで歯の表面が酸に触れて虫歯になりやすくなります。

普段の食事程度なら問題ありませんが、常に飴やチョコレートなどの糖質と言われる食べ物、飲み物などを摂取している場合それに伴い歯の表面が酸に触れている時間も長くなるため虫歯になるリスクが高くなるのです。

歯質

歯質とは生まれ持った歯の状態・性質のことを指します。

歯質によって同じ食事スタイルでも虫歯ができやすい方とできにくい方に分かれます。

特に乳歯や永久歯に生え変わる時期はこれからの歯質に影響する可能性が高いと言われているため大人がしっかり注意し管理していきましょう。

虫歯ができるまで

前章では虫歯の原因についてご説明していきましたが、ここからはその発生した虫歯がどのように大きくなっていくのかご説明していきたいと思います。

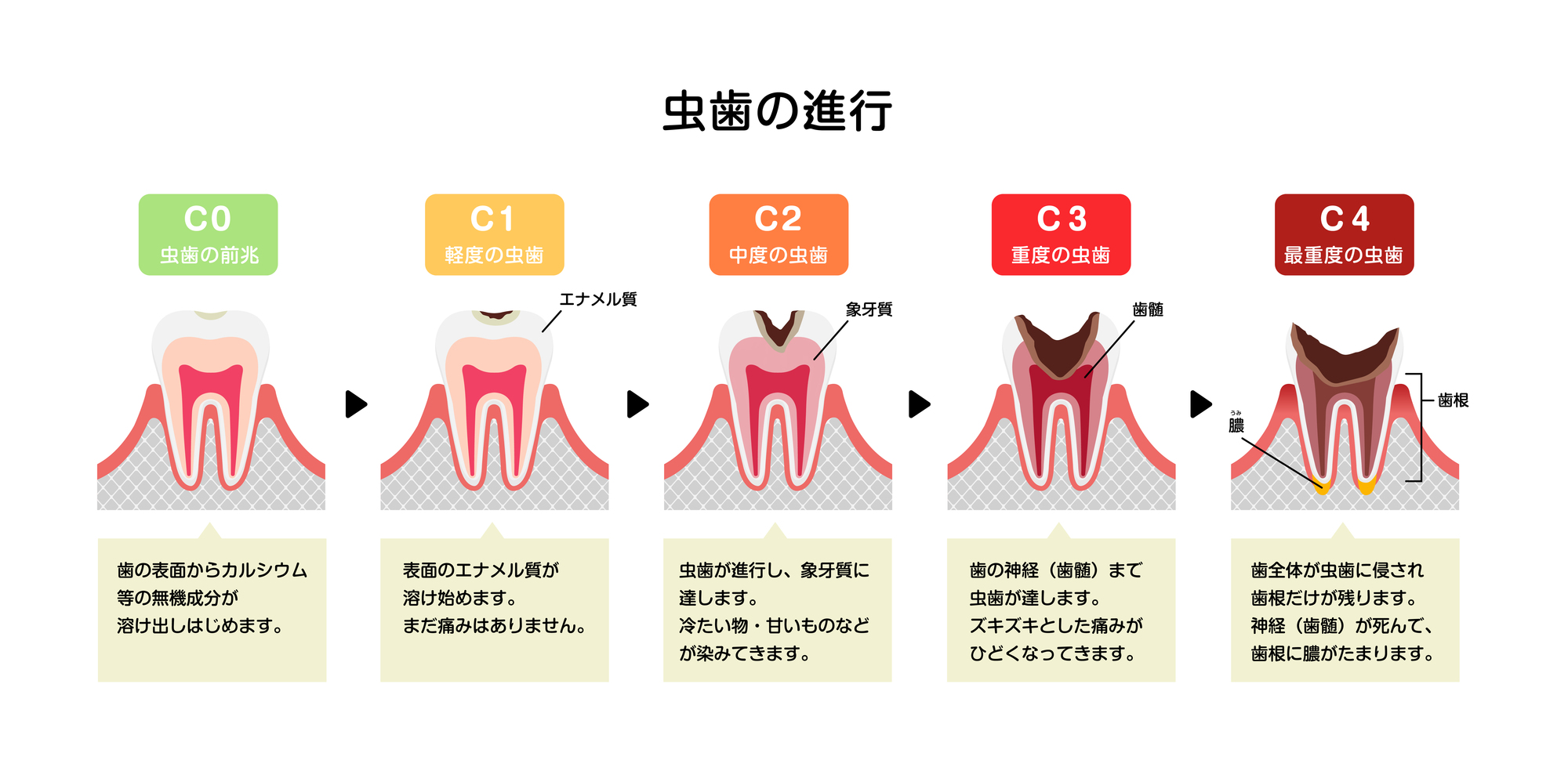

初期う蝕(CO)

初期う蝕とは最初の段階の虫歯(または、虫歯になりそうな状態)のことを指します。

所見として歯の表面に白いシミみたいなものができている状態が特徴的です。

歯科用語では「白濁(はくだく)」や「白斑(はくはん)」とも言われています。

自覚症状が持ちにくく痛みがないことが多いため虫歯に繋がるリスクが高い段階ではあります。

この段階でしっかり虫歯予防を徹底すれば歯を削るような治療は必要ありません。

「再石灰化(お口の中の唾液の成分で、酸の中和、溶け出したカルシウムなどを元に戻す働き)」を意図的に起こすことで健康な歯を保つことができるでしょう。

再石灰化を促すものとして、フッ素配合の歯磨き剤などを使用することが望ましいです。

エナメル質にできた虫歯(C1)

※ここから説明する虫歯の段階は歯科医院での治療が必須になります。

治療は早ければ早いほど歯を削るのが小さかったり簡単な処置で終わるため定期的に歯科医院にてお口の中を診てもらいましょう。

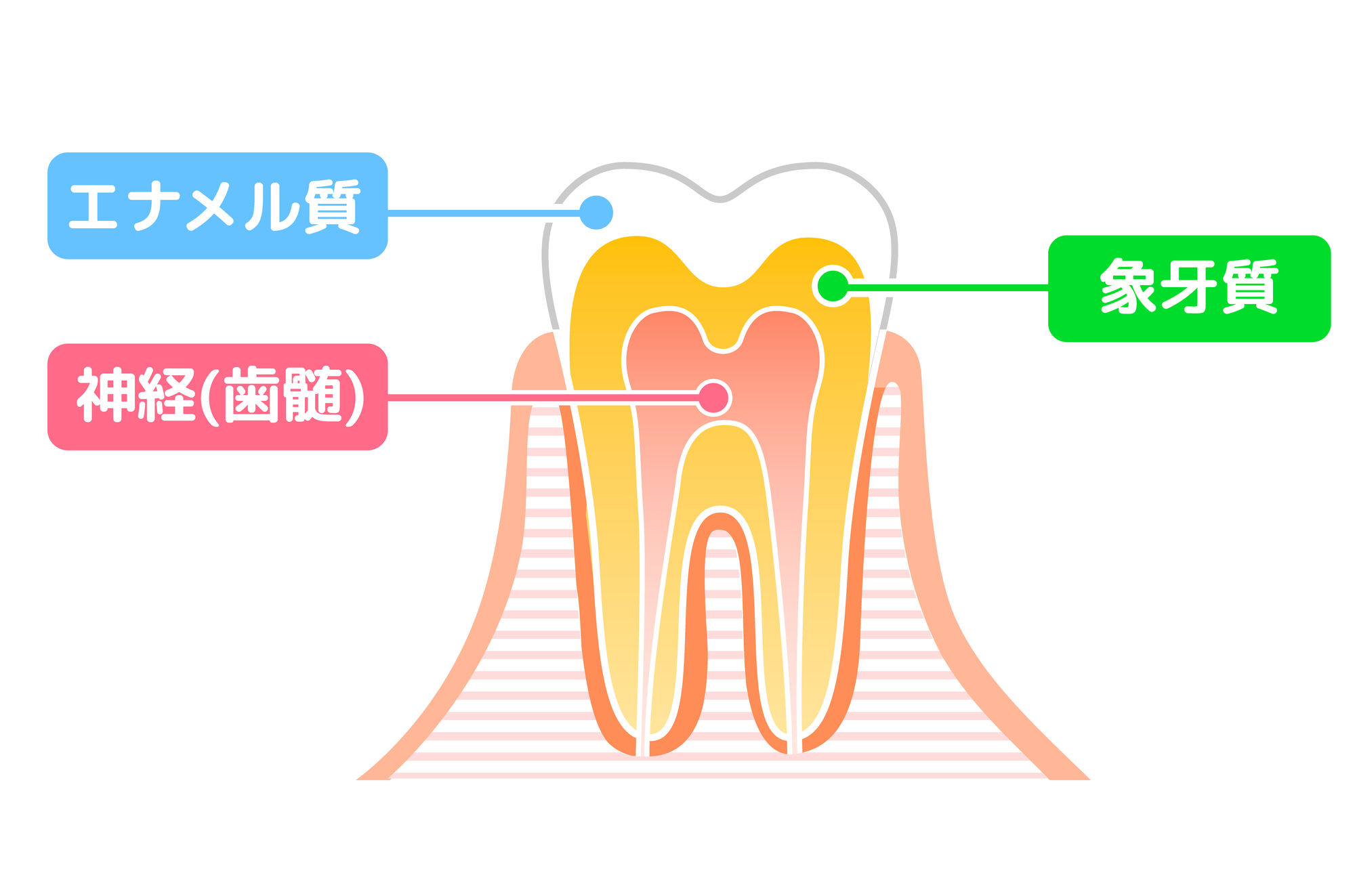

エナメル質とは歯の一番外側を覆っている部分です。

薄い黄色や、白っぽいグレー、青みがかった白などで色の表現がされています。

またエナメル質は人間の体の中で最も硬いと言われている組織で、大部分はミネラルで構成されています。

上記よりエナメル質はとても丈夫ですが、一度欠けたり溶けてしまうと元には戻りません。

痛みや沁みることなども感じにくく自覚症状があまりありません。

丈夫で健康な歯を保つために、初期う蝕があった場合はしっかり予防しましょう。

象牙質まで進行した虫歯(C2)

象牙質とはエナメル質の内側に存在しており、歯の本体を構成している部分です。

象牙質は70%が無機質(ハイドロキシアパタイト)、残り30%はコラーゲンなどの軟組織で出来ています。

弾力性があるため、エナメル質からの衝撃などにも耐え、歯の破損を防ぐ働きをします。

象牙質まで虫歯が進行すると冷たいものや甘いものでも歯が沁みやすくなります。

また虫歯治療を行う場合、被せ物になる場合が高いため早めに歯科医院での虫歯治療をしてもらいましょう。

神経まで到達した虫歯(C3)

歯科用語で歯の神経のことを「歯髄(しずい)」と呼びます。

歯髄は歯の中心に存在しており、健康な歯の状態であれば「歯髄腔(しずいくう)…歯髄が存在する腔所」で囲まれています。

また歯髄は、歯冠部にある歯冠部歯髄と歯根にある歯根部歯髄に分かれます。

血液が流れており、80%の水分と20%の有機成分によって構成されています。

歯髄まで虫歯が到達すると激しい痛みを伴います。

ここまで虫歯が進行していると、歯髄自体を取らなくてはいけないケースが殆どです。

歯髄を取ると、

- 歯に栄養が供給されず、変色したり、脆くなって破損しやすくなる

- 歯髄をとっても虫歯を完全に除去できていなかった場合、2次カリエスになる可能性があり、神経を取っているため2次カリエスの存在に気づきにくい

- 細菌感染しやすく歯根部分に炎症を起こすリスクが非常に高い

などの症状がみられます。

こうならないためにも早めの虫歯治療や予防をしていきましょう。

歯根が残っただけの虫歯の状態(C4)

歯冠部(歯肉から上の歯の見える部分)が溶けきってしまい、歯根だけが残っている状態を「残根」と呼びます。

残根の状態まで進んだ虫歯は、神経が死んでいることが多く、痛みを感じなくなります。

無痛の状態で放置していると、そこから細菌に感染して根っこの先に膿が溜まり、そこから痛みを感じるようになる可能性があります。

さらにその状態から放置すると根っこの先が病巣となり抜歯をしなければならなくなります。

残根の状態でも根っこを残すべきなのでしっかりケアをしていきましょう。

(番外編)根面う蝕

根面う蝕とは、歯肉が下がり露出した歯の根っこの部分に虫歯ができている状態のことを指します。

特徴としては、

- 酸に弱く、非常に虫歯になりやすい。

- 気づきにくく進行しやすい。

- 治療がしにくい場所にある。

- 歯を失うリスクが高い。

などが挙げられます。

ではなぜ根っこの方から虫歯ができるのでしょうか。

本来歯肉が覆っている部分の歯はエナメル質でなく、象牙質になります。

そのためエナメル質より非常に酸に弱く溶けやすいのです。

お口の中を健康に保つ虫歯予防

ここまでは虫歯がどのようにしてできるのか、どうやって大きな虫歯へと変化していくのかについてご説明してきました。

ここでは虫歯にならないようにどういった予防を行うべきか、また初期う蝕を発見した時どう対処すべきかお伝えしていこうと思います。

【予防①】よく噛んで食べる

よく噛んでお食事をして頂くと、食べカスや細菌を洗い流す作用のある唾液の分泌を促進させます。

唾液は消化・吸収を助けるだけでなく、お口の中を清潔に保つ自浄作用もあるので虫歯予防だけでなく、歯周病の予防にも繋がります。

【予防②】こまめな水分補給

お口の中の水分が少ないと細菌が繁殖しやすい環境になり、口臭や虫歯の発生リスクが高まります。

食事中や食後にこまめな水分補給を行うことでお口の中が酸性になる時間を少なくします。

また虫歯のリスクを抑えるだけでなく、食べ物や飲み物からくる色素沈着の予防も効果的です。

よく噛むことで唾液分泌の促進を図ることはできますが、夜更かしやストレスなどにより唾液の量が少なかったり唾液の質が良くない方もいるため、意識的に水分を摂取すると良いでしょう。

【予防③】寝る前は酸性の食べ物や飲み物を控える

寝る前に酸性のものをお口の中に入れてしまうと、長時間お口の中が酸に晒された状態になりカリエスリスクが高まります。

また酸性の食べ物や飲み物を摂取しすぎると「酸蝕症(エナメル質が溶かされる状態)」になるリスクがあり、虫歯になるリスクが高まったり、知覚過敏や歯の黄ばみにまで繋がる可能性があります。

【予防④】寝る前の歯磨きは特に丁寧に

毎日歯磨きをする中で、毎回丁寧に磨く時間がなかったり面倒になったりすると思います。

その中で、特に夜だけでもいいので丁寧に磨く時間を1日に1回は設けましょう。

何故かと言いますと、特に寝ている間は唾液の分泌量が減り、細菌が繁殖しやすい環境になります。

そのため寝る前に丁寧に歯磨きを行うことで細菌が繁殖するリスクを抑えます。

【予防⑤】デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助的清掃用具を併用する

毎日の歯磨きの際に歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシなどを併用することで、さらに歯垢除去率が高まります。

【予防⑥】フッ素入りの歯磨き粉を使用する

フッ素は虫歯予防に対してとても効果のある成分です。

虫歯の原因となる酸の発生を抑えるだけでなく、再石灰化を促進させ歯質を強くしてくれます。

特に唾液の量が少ない方や歯根が露出している方は虫歯になるリスクが高いためおすすめです。

【予防⑦】歯科医院での定期的なメンテナンス

毎日の歯ブラシでは落としきれない汚れなどは、そのままにしていると虫歯になってしまいます。

定期的に歯科医院でメンテナンスをしていただくことにより器械を使用したお口の中のクリーニングはもちろん、もし虫歯があった場合、早期発見に繋がるため小さい治療で済みます。

3か月に1回くらいの頻度でメンテナンスをうけるのが理想です。

まとめ

虫歯ができる原因やどう進行していくのか、予防など少しでも参考にして頂けるとうれしいです。

博多矯正歯科でも矯正前に虫歯の治療をして頂きたいためしっかり虫歯チェックをさせて頂きますので、安心して歯列矯正をスタートさせることができます。

興味のある方はぜひ無料カウンセリングでお悩みをお聞かせください。

お待ちしております。

治療ガイド

治療ガイド